![]() JIC極客 | 2018/03/01 | 人氣 48

JIC極客 | 2018/03/01 | 人氣 48

已滿 35 歲的南韓籍救援投手,外號「大魔神」的吳昇桓,離開紅雀後雖在加盟遊騎兵的過程中因體檢過程發現右手肘發炎,最終合約不成立,但藍鳥日前宣布以 200 萬美金的低成本代價與吳昇桓簽下一年短約,南韓大魔神的大聯盟之路也正式進入了第三個賽季。

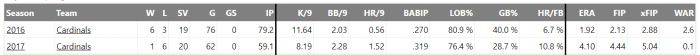

回顧吳昇桓來到大聯盟的新秀賽季,傳統數據的 6 勝 3 敗 14 個中繼點、19 次救援成功,防禦率 1.92 的表現,最佳新秀的排名高居第六就一點也不意外了;第二年的表現雖仍有 20 次救援成功,但防禦率暴增至4.10,進階數據的 WAR 也從 2.6 遽降至 0.1,也因為如此,藍鳥才有辦法以如此低成本的代價簽下他。

2016 賽季的吳昇桓,他擁有92+ mph 的快速球及 85+ mph 的滑球,偶爾丟出可破壞打者平衡的快速指叉球,而 HR/FB 僅 6.7%,GB% 為 40.0% 的數據也令人印象深刻,故當 Trevor Rosenthal 衰退後,吳昇桓接替了他成為最後關門的角色;但上個賽季(2017 賽季),GB% 掉了三成,僅 28.7%,被轟出全壘打的比例也飆升,而WAR 2.6 至 0.1 的降幅是 2001 年的後援投手裡第七慘烈的,短短一年前後表現竟天差地遠,吳昇桓發生了甚麼事?

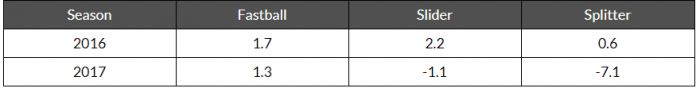

先來看 FANGRAPHS 網站提供 Pitch Values 的數據,簡單說,球種裡的數值愈高代表此顆球種的威力愈強,下表提供吳昇桓 Pitch Values(Per 100)的數據,球種分別為快速球(Fastball)、滑球(Slider)與快速指叉球(Splitter):

數據看起來 2017 賽季快速球依然是個不錯的武器,但滑球與快速指叉球已壓不住打者,下表將揭露更多細節:

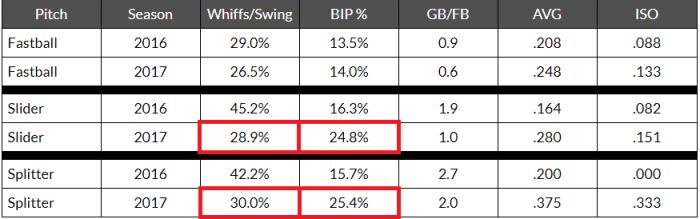

可知 Whiff/Swing%(打者出棒卻揮空的機率)與 BIP%(打者將球打進場內的機率),滑球與快速指叉球的表現前後兩年相差頗大。

吳昇桓救援的壓制力不如前賽季並不是球速上的問題,數據顯示球速上並沒有明顯滑落,也許是投球機制上的問題:對比 2016 年,2017 年投球時的延展性(extension)較差,放球點也較低,直接導致其球的垂直位移量有所下降,這也許可以解釋滾地球比例下降,揮空率比例上升的原因之一。

對藍鳥來說,在補充牛棚的角度上,簽下吳昇桓仍然算是一筆划算的合約,教練團須致力於幫助大魔神恢復其 2016 賽季時的壓制力,只要吳昇桓的表現有所反彈,即便藍鳥在美聯東區紅襪與洋基的夾擊下無法出線,球隊依然有籌碼運作適當交易案,將大魔神補充給需要牛棚的季後賽球隊,拿到未來的建隊資本;如果吳昇桓的表現依然低迷,簽約金加上買斷金僅 200 萬美金的成本對球隊來說損失不算大,對筆者而言,這是筆「低風險、高報酬」的投資。

延伸閱讀:

參考來源:

FANGRAPHS、BrooksBaseball、The Adjustment to Revive the Final Boss

from MLB @ 運動視界 Sports Vision http://ift.tt/2t6G0U3

沒有留言:

張貼留言