上周,紐約洋基的後援投手Aroldis Chapman獲准回到古巴探親。這是在他叛逃以後,八年來第一次回到了故鄉。而在古巴街頭,他也受到了人們的歡迎。

這條溫馨的新聞,是否代表著在冷戰時期中對抗的兩個國度將要放下成見,接納彼此?今天,將簡述古巴政府對於棒球的禁令規定。而執政當局在近年來的改革開放,又改變了什麼?帶大家來看看,過去人見人怕的「紅色閃電」,他們的美麗,與哀愁。

(pinterest)

早期

古巴棒球起源在1870年代,在整個中南美洲,他們發展的速度相當的快,甚至成立了世界上第二個職業棒球聯盟 (第一個就是美國)。在還隸屬於西班牙的時期(古巴在1902年獨立前是被西班牙殖民的),美國為了鞏固自己在整個美洲世界的地位,常常把歪腦筋動到那些被歐洲國家殖民的土地上,古巴正是其中之一。古巴職業球隊的頭頭,他們也從美國那邊收了不少好處,讓這個世界第二個職業棒球聯盟,除了饒富商業味,更帶了點政治色彩。而美古之間的關係,在美西戰爭之後又更加的緊密。1902年,古巴正式獨立。

獨立之後的古巴,他們的球員在整個美洲世界間吃得很開,除了在中美洲與他國做交流之外,還常常跑到美國(不是大聯盟,當時那邊只有白人可以打)去比賽。棒球,成為了古巴與鄰國間最好的交流手段,而古巴球員,成了當時在美國打球的拉丁選手中,來源比重最高的國家。但這一切的美好時光,在共產主義上台後,全變了調。

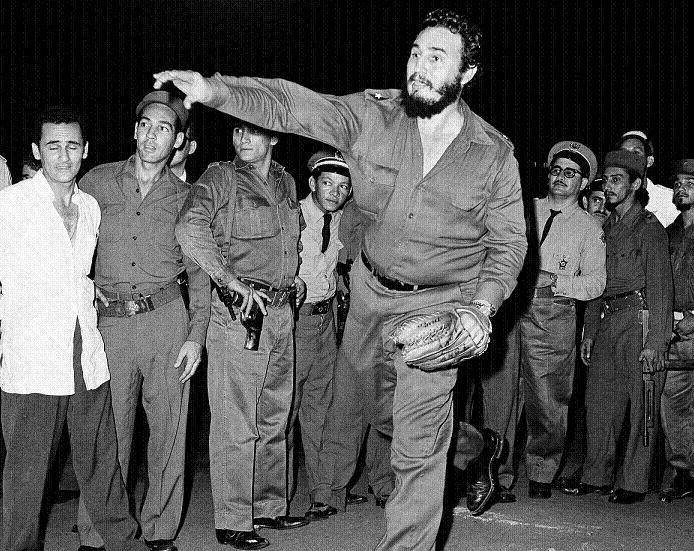

據說卡斯楚也是一位棒球好手,但他的上台,讓棒球不再"政治歸政治、體育歸體育"(yahoo)

革命

1959年,古巴革命結束,卡斯楚(Fidel Castro)推翻了由美國在背後撐腰的巴提斯塔政權,古巴正式進入共產時代。古巴的職業棒球聯盟則被收掉。引述自經濟學人在2015年的文章,卡斯楚對於運動員的態度是這樣的:

After Fidel Castro (pictured, swinging) took power and became the island's baseball-fan-in-chief, the sport's tacit political role became explicit. He proclaimed athletes to be "standard-bearers of the revolution playing for the love of the people, not money"(運動員該成為推廣世界革命的掌旗手,要為了民族的喜愛而戰,而非只是為了錢)

國家領導人都說打球不是為了錢,那職業聯盟當然洗洗睡。取而代之的是業餘聯盟。外交上,與美國間的關係也斷得一乾二淨。原本活絡的棒球交流就更不用說了。

而為了增強自己的棒球實力,古巴在全國各地的小朋友進行了篩選,並給他們系統化的訓練方式。看似故步自封的,但別忘了,他們可是從19世紀就開始這項運動,其普及程度超乎我們想像。從1951年開始,古巴在洲際盃(現在已改制)、世界盃(已改制)、幾乎都保底冠軍賽,拿下25次世界盃冠軍、10次洲際盃冠軍。「紅色閃電」威名不脛而走。棒球,在冷戰時期,除了成為古巴的驕傲,更成為政治上的宣傳亮點。

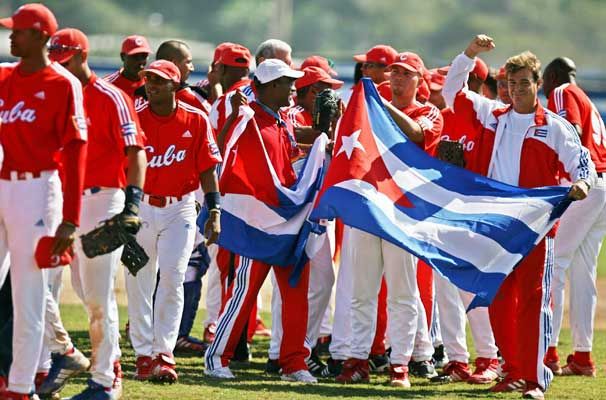

古巴的棒球實力在整個八零年代到兩千年中期,用"躺著打都能拿冠軍"來形容一點都不為過(圖為04年雅典奧運冠軍戰擊敗澳洲奪下金牌的一瞬間)

叛逃

古巴棒球在整個八零、九零年代的強盛,在一連串的變化之下開始優勢不再,如比賽開始使用木棒(最早的比賽都是用鋁棒打擊的),開放職業球員參賽等等,但我們要談的是,叛逃。

最早有紀錄的叛逃活動是在1991年,投手Rene' Arocha在邁阿密巡迴的時候落跑,最初只是去找他阿姨,也不打算繼續打球,因為他覺得大聯盟的實力不是我們這級別可達到的。但後來跟經紀人搭上線,他簽約了大聯盟。第一年就投出了11勝8敗,188局的投球內容中防禦率3.78的成績。接下來輪到了Liván & Orlando Hernández兄弟檔,他們都在世界大賽的舞台上證明了自己。紅色閃電,可不是只能電電業餘球員而已。頂尖的古巴好手,也能與大聯盟選手並駕齊驅、一同較勁。

from MLB @ 運動視界 Sports Vision http://ift.tt/2GWdsPm

沒有留言:

張貼留言