一支職業球隊要取得成功,務必得有三方的配合:球員、球團,與地方政府。球員是球賽的主體,上場比賽取得好成績,並以追尋冠軍為目標;球團則得包裝行銷,並要慧眼識英雄、找到實力高強的球員,也得慷慨給出薪水作為努力打球的回報;地方政府則負責處理行政問題,與球團結合行銷城市,並找出能讓球團、市民、政府三方皆得利的平衡點。

成功的例子不勝枚舉,舉凡能兼具戰績長紅、凝聚城市向心力、老闆有錢賺的球團,如洋基的 Steinbernner 家族、紅襪的芬威運動集團、太空人的 Jim Crane 等...都是成功的經營例子,不光是成為各分區的霸主,每逢季後賽整座城市瘋狂的賣力加油,透過媒體放送更能顯現其震撼力,讓不少台灣棒球迷了解到「所謂運動即生活的景象便是如此」。

(Kiichiro Sato/AP)

然而也有不少球隊,老闆本身不懂棒球事務不提,總愛權力一把抓、不願放行給下位的專業人士發揮更令人傷透腦筋。更惹惱人的是,也不願投資在球隊身上,只把球隊當作提款機不停地掏空,其吝嗇、反覆的經營模式更惹得天怒人怨,不只搞砸了與當地球迷的關係,球員甚至經常得在合約加註「我拒絕被交易至該隊」。

本篇選中了紐約大都會的總裁 Fred Wilpon,從 1980 年以少數持有人的身分開始,直到今天是球隊的主要持股人,Wilpon 在位期間球隊拿下一座世界大賽冠軍(1986),並三度打進世界大賽(1986、2000、2015),雖然無法與傳統豪強相比,但比起許多球隊已經算是不差的成績。然而,大權一把抓的強勢個性,以及曾經深陷 Bernie Madoff 的龐氏騙局,都讓這支球隊蒙上不少陰影。直到近年培育出「四王牌」並殺進世界大賽,才讓這支總在襯托洋基隊偉大之處的邊緣球隊,些許扭轉了多年來的不平等。

前期:入主大都會

談到紐約,除了自由女神像、聯合國大樓之外,更有著隨處可見的洋基球帽。對紐約客來說,洋基不是那個台灣球迷在電視上看似遙遠的球隊,而是一種生活文化。身穿條紋衣、頭戴洋基帽是再平常也不過的裝扮。相較之下,Fred Wilpon 的紐約大都會,在球迷眼裡比較像是個笑話,論影響力前者遠遠超出後者,許多影集也經常比對洋基與大都會兩支球隊做戲劇橋段。

不過,大都會的老闆 Wilpon 卻是不折不扣的道地棒球人。年少時期,曾經拿到密西根州大的棒球獎學金,甚至與名人堂投手 Sandy Koufax 同隊,一度有機會進軍職業。不料,一場傷勢終結了 Wilpon 的棒球生涯,於是他不打球了,與合夥人 Saul Katz 成為了房產大亨,開啟了在紐約近郊的 Tarrytown 造鎮的計畫。正巧,搭上了美國在 1970 年代末期石油危機結束之後隨之而來的泡沫榮景,兩人於是賺得大把大把的鈔票。

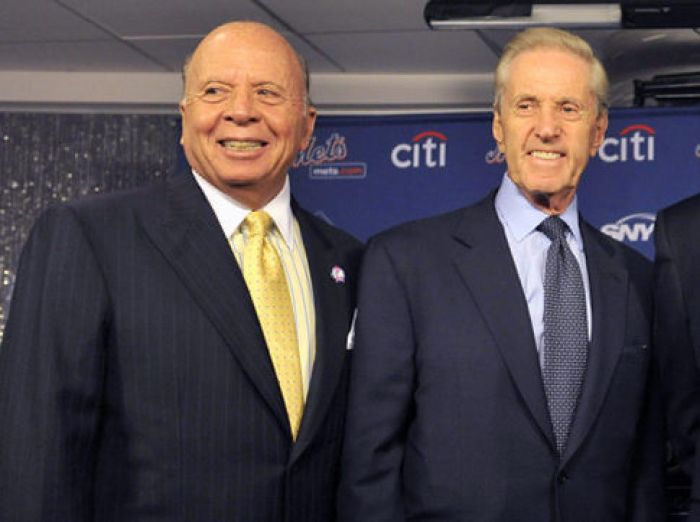

(左 Sean Katz;右 Fred Wilpon)

1975 年,大都會前持有者 Joan Payson 過世之後,其丈夫 Charles 決定將股份過繼給子女,其中女兒 Lorinda de Roulet(夫姓)成為了實質營運者,不料球隊開始面臨低迷,從 1977 球季連續七年勝率無法突破五成,又因賣掉當家王牌 Tom Seaver,進場人數節節下滑引爆營運危機,讓 Payson 家族決心要擺脫衰尾。1980 年股權正式轉移,Fred Wilpon 以少數持有人的名義入主管理層,但真正的大頭則是 Nelson Doubleday Jr.-以旗下公司 Doubleday Co. 的名義取得多數股權。在 Doubleday 主政時期,他不是一名想要插手各種大小事務的老闆,他將權力下放給新聘請的 GM Frank Cashen。Cashen 也沒有讓他的老闆失望,在一連串精明的操盤之下幫助球隊拿下 1986 年世界大賽冠軍。

這支球隊之所以成功是因為 Frank(Cashen)-沒有其他原因。我也寧可所有人都不知道我是誰。

正當眾人認為大都會也會在接下來幾年成為國聯強權時,情況卻不如想像中順利。場內、外失控脫序的行為接連爆發,那時的大都會被形容是充斥著「醉漢、縱慾者,與滋事份子」的球隊。90 年代是大都會歷史上混亂的日子,看不下去的 Wilpon 決定介入球隊運營,光是這段時間球隊就撤換三任 GM、六任總教練,卻仍止不住狂瀉的戰績,甚至在 1993 賽季苦吞難堪的 103 敗。

from MLB @ 運動視界 Sports Vision http://ift.tt/2H6ojqa

沒有留言:

張貼留言